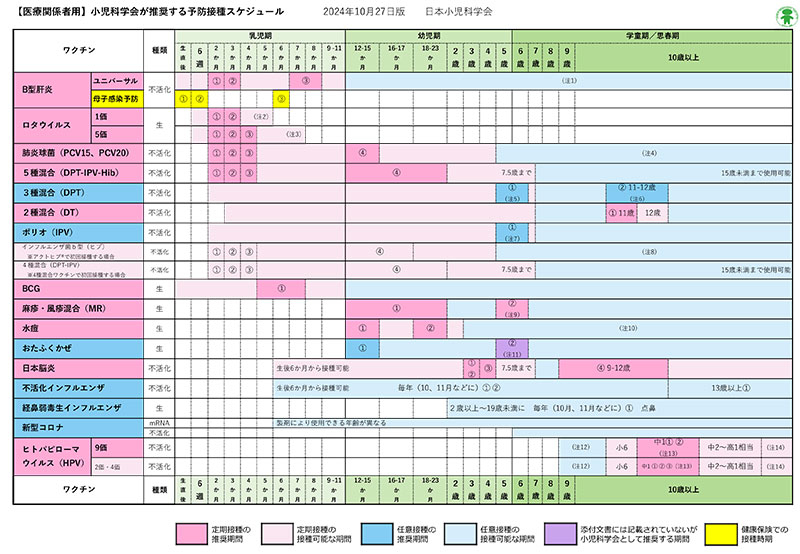

予防接種スケジュール表

ワクチンの確保が必要なため事前の御予約をお願いします。月曜日の午後、水曜日の午前で接種しています。

当クリニックでは予防接種を重要視しています

予防接種の目的はワクチンで予防できる病気の発生や流行を予防することにあります。そのためには、適切なワクチンを適切な時期に適切な間隔で接種することが重要です。また、予防接種を受けられた方だけでなく、感染症が社会全体に蔓延することを防止する意義も持っています。

ワクチンで防げる病気の中には、罹ってしまうと後遺症が起こるものもあります。例えばおたふくかぜの場合、難聴などの合併症を引き起こし、その後の生活に大きな支障が出る可能性もあります。そのため、罹患する前に予防接種を受け、病気にかからないようにしておくことが大切です。

定期接種の種類

- 肺炎球菌ワクチン:20価(不活化ワクチン)

-

- 肺炎球菌による感染症を予防するものであり、髄膜炎や菌血症、敗血症、重い肺炎、細菌性中耳炎などのリスクを軽減できます。

- 定期接種の接種対象は生後2か月~5歳未満の小児です。接種スケジュールは2か月を過ぎたらすみやかに初回接種を開始します。接種回数は4回です(初回3回、追加1回)。

- 肺炎球菌ワクチン:20価(不活化ワクチン)について

<13価、15価で接種開始していた場合の接種パターン>

①13価で接種開始し完了していない

⇒20価で残りの接種を進める②13価で開始し15価へ移行したが完了していない

⇒15価で残りの接種を進める③15価で接種開始し完了していない

⇒15価で残りの接種を進める④これから接種開始

⇒20価で開始し完了まで同一ワクチンで進める⑤15価から20価に切り替えたい

⇒安全性が確立されていない交互接種に該当するため現時点では切り替えはしない - B型肝炎ワクチン(不活化ワクチン)

-

- B型肝炎ウイルスは感染者の血液や体液を介して感染し、小児ではHBVを有する母からの子宮内感染や家族内の濃厚接触で感染します。

- 乳幼児期にB型肝炎ウイルスに感染すると、年長児や成人と異なり容易に慢性持続感染となり、人生のどこかで慢性肝炎を発症し一部は肝硬変や肝細胞癌を発症する可能性があります。ワクチン接種で感染を予防しこれらの病気の発症を防ぎます。

- 定期接種として1歳未満で3回接種を行います。2~9か月までの間に4週間の間隔をあけ2回接種し、さらに1回目の接種から5か月以上の間隔をあけて1回接種し、合計3回接種します。

- 5種混合ワクチン:DPT-IPV‐Hib(不活化ワクチン)

-

- 髄膜炎をはじめとする侵襲性Hib感染症は発症すると適切な治療下でも後遺症を残すことが多く死亡例も見られる重症な感染症です。このHibの感染を予防するワクチンです。

- また百日せき、ジフテリア、破傷風、急性灰白髄炎を予防するワクチンです。

- 定期接種としての対象は、生後2か月~7歳6か月未満の小児であり、接種回数は4回です。生後2か月になったらすみやかに接種してください。3回目の約1年後(6か月から接種可能)に4回目を接種します。

- 2種混合ワクチン:DT(不活化ワクチン)

-

- ジフテリアと破傷風を予防するワクチンです。

- 定期接種の年齢は11歳~13歳未満であり、接種回数は1回です。

- BCGワクチン(生ワクチン)

-

- 日本は年間結核患者数が減少傾向ですが、まだ年間1万人強が結核を発病しています。

- 乳児が大人から結核に感染して重症結核(髄膜炎や粟粒結核等)を予防するワクチンです。ヒトに対する毒性が失われて抗原性だけが残った結核菌(BCG)を接種することにより、結核を予防することが出来ます。

- スタンプ式の経皮注射方法です。

- 定期接種の対象は1歳未満の乳児であり、通常は5~8か月未満です。

- 接種前日から接種部位へのステロイド軟こうの塗布は中止してください。当院では基本的には左上腕に接種します。

- 水痘ワクチン(生ワクチン)

-

- 水痘(水ぼうそう)は従来小児を中心に非常に多くの罹患者がいましたが、2014年10月から定期接種となったため、今後水痘の発症者が減少すると期待されています。

- 生後1歳以降になるべく早く接種することが推奨されており、定期接種対象は3歳未満の小児です。接種回数は2回であり、2回目は1回目から6か月間隔をあけたほうがより高い効果が得られます。

- 麻疹・風疹混合ワクチン:MR(生ワクチン)

-

- 日本は麻疹(はしか)排除状態にありますが、海外からの輸入例を発端として小規模の集団発生の報告があります。麻疹は伝染力が高く、発症すると発熱、発疹を主症状とし、1000例に1例程度で脳炎を発症するウイルスです。

- 風疹は不顕性感染(感染していても無症状である)も少なくなく、発症すると発熱、発疹、リンパ節主張を認めます。妊娠20週頃までの妊婦が罹患すると胎児死亡や流産、出生児が先天性風疹症候群を起こす可能性があるため、周囲が予防接種をすることで妊婦や赤ちゃんを守ることができます。

- 定期接種としては、1歳~2歳未満(第1期)に接種し、小学校入学前1年間(第2期)の2回接種です。

- 日本脳炎ワクチン(不活化ワクチン)

-

- 日本脳炎とは、アジアで散見される脳炎であり現在の日本では年間発症者は数人と稀です。発症すると治療法はなく死亡率が10~30%と高く半数で後遺症が残る病気です。

- 標準的な接種年齢としては、3歳時に第1期(1~4週間あけて2回接種)、第1期追加として2回目から1年後に接種します。第2期は9歳~12歳で1回接種を行い合計4回接種します。

- ロタウイルス(生ワクチン)

-

- ロタウイルスとは乳幼児の胃腸炎の病原体として重要なウイルスです。下痢も重くなることが多く輸液や入院が必要となることが多く、ウイルスはアルコール消毒にも抵抗性であり伝播率も高い病気です。

- ロタウイルスワクチンとして、ロタリックスとロタテックの2種類がありますが臨床効果は同等です。

- 接種期間は、生後2か月から4週間隔での接種が標準的です。ロタリックスは2回接種、ロタテックは3回接種です。両者とも初回接種は14週6日までにおこないます。

- 接種前後30分は授乳が出来ませんので、ご注意ください。

- ヒトパピローマウイルスワクチン:HPV(不活化ワクチン)

-

- 9価ワクチン(シルガード):

9才以上15才未満の女性は初回接種から6~12か月の間隔を置いた合計2回の接種をします。

15才以上の女性は初回接種から2か月の間隔をおいて2回接種を行った後、1回目の接種から6か月の間隔をおいて1回の接種を行います。

いずれのワクチンもワクチンに含まれているタイプのヒトパピローマウイルス感染症を防ぎ、子宮頸がんなどの発病を予防します。HPVは若い人ほど感染しやすくなりますので、初めての性行為の前までに受けることで予防効果が高まります。

このワクチンを接種しても、すべての子宮頸がんを予防できるわけではないので、ワクチンを接種していた場合でも安心せずに子宮がん検診を受けることが極めて大切です。検診を受ける率は、欧米では約80%ですが、日本ではなんと約20%とたいへん低いのが問題です。ワクチンを受けた方でも20歳過ぎたらすべての女性は子宮がん検診を受けることが大切です。男子のHPVワクチンの接種 男性のワクチン接種の目的は、男性本人のHPV感染による病気の予防とともに、自分が感染源とならないことで将来のパートナーを子宮頸がんなどのHPV感染症から守ることがあります。実際に男子へのワクチン接種は多くの国で推奨され、アメリカ、イギリス、オーストラリアなど20か国以上の国で公費接種が行われています。日本では、2020年12月から任意接種で男性が4価ワクチンを受けられるようになりました。

- 9価ワクチン(シルガード):

任意予防接種

- おたふくかぜワクチン(生ワクチン)

-

- おたふくかぜ(流行性耳下腺炎)は、発熱、耳下腺の腫れや痛みが主要な症状です。髄膜炎、脳炎・脳症、精巣炎・卵巣炎等の多彩な合併症があり、その中でも注意を要するのはムンプス難聴であり、一度発症すると今後の生活に支障をきたします。

- 標準的な接種期間は、1歳~2歳未満に1回と小学校入学前の1年に1回接種の合計2回接種が推奨されます。

- インフルエンザワクチン(不活化ワクチン)

-

- インフルエンザは急激な発熱で発症し、頭痛、全身倦怠感、関節痛・筋肉痛等の症状を伴います。ワクチンの接種で重症化や合併症を予防する効果は証明されています。

- 生後6か月~13歳未満は2回接種(2~4週間間隔をあけるとされているがより高い免疫効果を得るためには3~4週間が望ましい)、13歳以上は原則1回接種です。

- 3種混合ワクチン:DPT(不活化ワクチン)

-

- 就学前児の百日咳抗体価が低下していることを受け、3種混合・4種混合ワクチンで4回接種を終えた場合の 就学前の追加接種として接種することを推奨しています。また、百日咳の予防を目的に、2種混合の代わりに 3種混合ワクチンを接種してもよいとされています。

- 標準的な接種期間は① 5歳以上7歳未満、3種混合・4種混合・5種 混合の4回目より6か月以上あける ② 11-12歳に接種

- ポリオ(IPV)

-

- 学童期以降の ポリオ予防目的で就学前の接種を推奨しています。

- 標準的な接種期間は5歳以上7歳未満です。

- アブリスボ(RSウイルスワクチン)

-

- 妊娠中のお母さんが接種することでお腹の赤ちゃんをRSウイルスの重症化から守るための母子免疫ワクチンです。

料金表

| 予防接種(税込) | |||

|---|---|---|---|

| B型肝炎ワクチン 小児 | 回 | 5,500 | |

| B型肝炎ワクチン 大人 | 回 | 5,500 | |

| ロタウイルスワクチン | ロタリックス | 回 | 13,750 |

| ロタウイルスワクチン | ロタテック | 回 | 9,900 |

| 肺炎球菌ワクチン | 回 | 11,000 | |

| BCG | 回 | 9,900 | |

| 5種混合 | 回 | 22,000 | |

| 4種混合 | 回 | 11,550 | |

| 3種混合 | 回 | 5,500 | |

| 2種混合 | 回 | 4,950 | |

| 不活化ポリオ | 回 | 9,900 | |

| 日本脳炎 | 回 | 8,250 | |

| MR(麻しん・風疹) | 回 | 11,000 | |

| 水痘 | 回 | 7,700 | |

| おたふく | 回 | 5,500 | |

| 子宮頸がん | シルガード9 | 回 | 33,000 |

| インフルエンザ (3歳未満) | 回 | 3,300 | |

| インフルエンザ (3歳以上) | 回 | 3,800 | |

| フルミスト | 回 | 9,000 | |

| アブリスボ(RSウイルスワクチン) | 回 | 33,000 | |

予防接種に行く前のチェック

- お子様の体調が悪くないときに受けましょう

- 1週間以内に37.5℃を超える発熱があった場合は接種できない場合があります。必ずクリニックにご相談下さい

- 対象となる予防接種の必要性や効果、副反応についてよく理解しておきましょう

- 予診票を記入し母子手帳を持参しましょう

- お子様の普段の健康状態をよく知っている保護者の方が連れていきましょう

- けいれん発作や輸血歴がある場合、今後手術の予定がある場合等は接種時期に影響することがあるので事前に相談しましょう